Технология видеонаблюдения — вехи развития

RSS

Современные камеры видеонаблюдения удивляют своими возможностями. Устройства ведут наблюдение за объектами, передают информацию по сети Интернет, выдают четкое и красочное изображение, распознают лица, работают в любом месте и при любой погоде без помех. Такого качества видеосистемы достигли сравнительно недавно. История видеонаблюдения началась с первых ПЗС-камер, основанных на аналоговых интегральных микросхемах.

Начнем с древности

О случаях наблюдения за людьми можно говорить уже во времена неандертальцев, которые выглядывали из пещеры, чтобы проверить, нет ли поблизости опасных зверей. Фараоны и вожди приказывали слугам ездить на свои земли, чтобы узнать, что там творится. Таким образом правители контролировали события, происходящие в государстве, следили за ходом строительства и оберегали себя от нашествия врагов.

Несколько веков назад роль средств видеонаблюдения выполняли обычные люди. В крупных городах для этих целей работали агенты, соглядатаи, полицейские и стражники, а также надсмотрщики. Эти люди докладывали вышестоящим особам, что происходит не только в верхушке, но и в гуще народных масс. Те властители, которые прислушивались к мнению народа и своего окружения, удерживались на троне надолго.

В средние века появились первые устройства наблюдения — тайные глазки, спрятанные в стенах, слуховые коридоры для прослушивания бесед в царских покоях. В старинных источниках есть упоминание специального прибора, при помощи которого властитель мог вести наблюдение за деятельностью своих подчиненных. Скорее всего, речь идет о специальной системе зеркал, расположенных под углом 45 градусов. В старину люди мечтали видеть на расстоянии. Их желание отразили сказки, в которых упоминаются шары из хрусталя, тарелочки с яблочками, волшебные зеркала.

Первые попытки передачи изображений. Иконоскоп

В ХХ веке граждане получили возможность использовать первые способы для видеонаблюдения. Первый в мире механизм, способный полноценно передавать изображение на значительном расстоянии, сконструировал в 1931 году инженер В.К. Зворыкин. Собственному творению он дал наименование «иконоскоп», от греч. εἰκών — изображение и σκοπεῖν — наблюдать. Иконоскоп представляет собой колбу, в которой картинка с объектива переходит на мозаику, состоящую из множества конденсаторов. Один вывод подсоединяется к глобуле серебра, а другой к «земляному выводу». Далее на конденсаторах образовывается заряд, который пропорционален падающим на мозаику лучам света. Затем луч, образованный с помощью развертки и фокусирования, двигается по экрану, считывая сигнал.

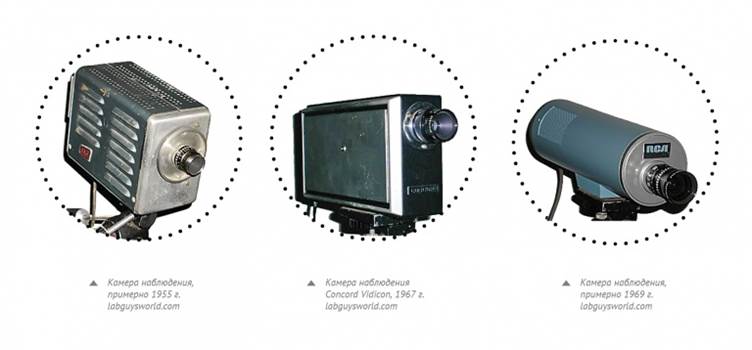

В поздние годы устаревшие иконоскопы сменили более совершенные телевизионные трубки, которые четко передавали изображение. Они получили название суперортиконы и видиконы. В 1933 году иконоскоп Зворыкина усовершенствовал инженер П.В. Шмаков, устройство было намного чувствительнее иконоскопа Зворыкина.

В 1983 году появились первые камеры «КТП-67», которые удалось создать советским инженерам. Камеры, которые весили 4 кг, содержали в составе все возможные на тот период инновации:

- были оборудованы видиконом и объективом под названием «Юпитер-М»;

- имели автоматический фокус и поворотное устройство;

- для работы видикона были встроены блоки строчной, а также кадровой развертки, блоки электронапряжения, синхронизации и т.п.

Видеокамера, передававшая изображение, имела модульную конструкцию и легко разбиралась.

Революция в мире видеонаблюдения

Революционные камеры 70-х годов выпуска были компактного размера, их начали выпускать, когда были изобретены чувствительные к свету матрицы CCD или ПЗС — приборы с зарядовой связью. Матрицы этого типа сконструировали в 1969 году инженеры У. Бойл и Дж. Смит. С тех пор технология ПЗС стала основной в выпуске камер. Это случилось благодаря возможности принимать заряд с помощью фотоэлектрического эффекта. Сначала удалось создать только монохромные матрицы, затем их заменили цветными. Ночью цветными камерами снимать было нельзя, поэтому в темное время суток технические средства переводили в черно-белый режим.

Камеры, основанные на работе ПЗС-матриц, использовались до тех пор, пока не удалось увеличить скорость процессоров камеры. Появились первые мегапиксельные камеры, записывающие изображение, в которых скорость последовательного сканирования была уже недостаточной. Изготовители техники, передающей изображение, вынужденно перешли на матрицы с комплиментарной структурой: «металл — оксид — полупроводник».

ПЗС-технология подразумевала размещение электронных элементов в каждом пикселе матрицы. Главное преимущество технологии было в малом потреблении электроэнергии в статике. Такие матрицы подходили для неподвижных датчиков движения и систем видеонаблюдения, которые пребывали в спящем режиме. Данная технология обладала важным плюсом — она была совместима с управлением остальными элементами аппаратуры и камер. За счет отказа от дополнительных микросхем аппаратуру удалось миниатюризировать, ее стоимость также становилась меньше.

Камеры этого типа стали лучше работать вечером. Этому способствовало расположение микросхем на любом участке по цепи передачи сигнала.

Первое видеонаблюдение на практике

Со времени изобретения иконоскопа Зворыкина прошло 25 лет. Практическим применением изобретения стала большая часть видеокамер, управляющих движением на дорогах. Первые камеры этого вида появились в США и ФРГ в 1956 году. Полицейские тогда сами переключали режимы камеры, соотнося их с дорожным движением. Уже в 1965 году на улицах Мюнхена установили 14 камер с дистанционным управлением.

В 70-е годы посты видеонаблюдения за дорогами оснащались десятками мониторов, за которыми операторам было сложно уследить, внимание рассеивалось. Чтобы избежать данной проблемы, изобрели новые устройства — квадраторы, объединявшие при видеонаблюдении четыре монитора с разными изображениями в один. Количество дисплеев на постах значительно уменьшилось.

Когда начали продаваться мониторы, оборудованные большими дисплеями, появилась возможность применять мультиплексоры, взаимодействующие с несколькими камерами. Мультиплексоры были следующих типов:

- симплексные — только для просмотра изображения;

- дуплексные позволяли просматривать контент и записывать его на видеомагнитофон;

- триплексные были ориентированы на просмотр изображения в режиме реального времени, запись и просмотр записанного ролика.

С разработкой первых видеосистем и камер появилась необходимость в хранении видео. В 1951 году появляются самые первые VTR (Video Tape Recorder), которые записывали изображение на магнитную ленту при помощи рекордера. Так вышли в свет видеомагнитофоны, первое устройство изобрели в 1956 году, магнитофон был очень громоздким.

Во второй половине прошлого века, в 70-е годы, когда появились первые VTR, стали применяться охранные видеомагнитофоны. Техника функционировала в различных режимах, была возможность быстро найти нужный. В нашем столетии такие видеомагнитофоны уже не применяются, они были вытеснены цифровыми системами в начале XXI века.

Видеонаблюдение — этапы развития в XXI веке

Рынок технологий видеонаблюдения изменился с приходом нового столетия. Начали выпускаться компактные видеосистемы и появились облачные технологии, а также стартовало развитие технологий под эгидой искусственного интеллекта. Рассмотрим совершенствование систем видеонаблюдения в разные годы:

- 2000-2005 годы — наблюдается рост количества цифровых рекордеров, которые заменили собой кассетные. Появилась возможность мониторить обстановку с применением IP-сетей. В то время рекордеры были дорогими, стоили от 5 тыс. долларов. В любом случае затраты были намного меньше, чем на обслуживание видеокассет;

- 2001 год — точка, с которой видеокамеры стали необходимым атрибутом каждого офиса и предприятия. На это повлиял теракт, совершенный в США в 2001 году. У людей повысилась осведомленность о новых решениях, они стали понимать принцип работы видеонаблюдения, в том числе камер, которые могут предотвратить террористический акт. В то же время многие слишком доверились новым технологиям и потеряли бдительность, до совершенства видеосистем было еще далеко;

- 2006 год — время доминирования в сфере видеонаблюдения цифровых и аналоговых камер. ПО для видеонаблюдения было дорогим, программы и камеры на рынок выводили западные и японские изготовители камер. В этом году еще не были известны китайские фирмы, которые позже заполонили магазины системами наблюдения;

- 2008-2012 годы — введен стандарт сжатия изображений Н.264, что послужило веской причиной развертывания IP-камер и программного обеспечения для электронных видеорекордеров. Этот тип сжатия оставил в прошлом формат MJPEG, видеонаблюдение развивалось;

- 2009-2013 годы — на фоне увеличения количества IP-камер развился интерес к подключению устройств с применением облачных технологий. IT-специалисты полагали, что можно избавиться от необходимости хранения данных на месте. С применением облачных технологий были ограничены возможности пропускания данных;

- 2013 год — начала развиваться видеоаналитика, которая так и не стала мейнстримом. Виной тому были судебные тяжбы компании ObjectVideo, которая подала иск против Bosh и Sony за нарушение прав выпуска аналитических материалов. В эти годы ObjectVideo прекратила продажи, конкурентов у нее было мало. Судебные разбирательства в 2010-х годах привели к тому, что аналитика являлась в этот период нишевым предложением;

- 2012-2014 годы — время роста популярности периферийных хранилищ, устройства подразумевали исключение из системы сетевых видеорегистраторов, поскольку хранилище можно было разместить внутри камер. Решение развивалось, но не прижилось из-за хлынувших из Китая дешевых видеорегистраторов и камер;

- 2015 год — это год выхода в свет «умных кодеков», которые периодически обеспечивали сокращение полосы пропускания на 50% по сравнению с «неумными» кодеками. Такие кодеки могли использоваться с Н.264 или с Н.265;

- 2018 год — в этом году стал работать в полную силу стандарт сжатия видео Н.265, несмотря на то что «умные кодеки» немного обесценили это решение. В этом году практически все изготовители систем выпустили продукцию на базе Н.265.

В 2020 году на развитие видеонаблюдения повлиял коронавирус, его последствия заметны до настоящего времени. Компании-производители снизили выручку от продаж видеосистем. В 20-е годы нашего столетия появилась потребность в камерах с функцией FaceID, которые способны были выявить заболевших. В это время произошел рост популярности этих устройств, облачные системы стали востребованы из-за того, что многие перешли на дистанционный режим работы. Повысилась важность функций, которые предлагают комплексы видеонаблюдения.

Долгий путь развития видеонаблюдения привел к совершенствованию видеокамер. Сейчас используются аналоговые и цифровые решения, которые помогают сохранять недвижимость и имущество, поддерживать безопасность человека на жилом или коммерческом объекте.

Ознакомьтесь с аналоговыми и цифровыми камерами TRASSIR, а также комплексными решениями для бизнеса!

.svg)